早いもので、今年も余すところあと2ヶ月です。

とはいえ、気分的にはまだゆとりのある時期かもしれません。

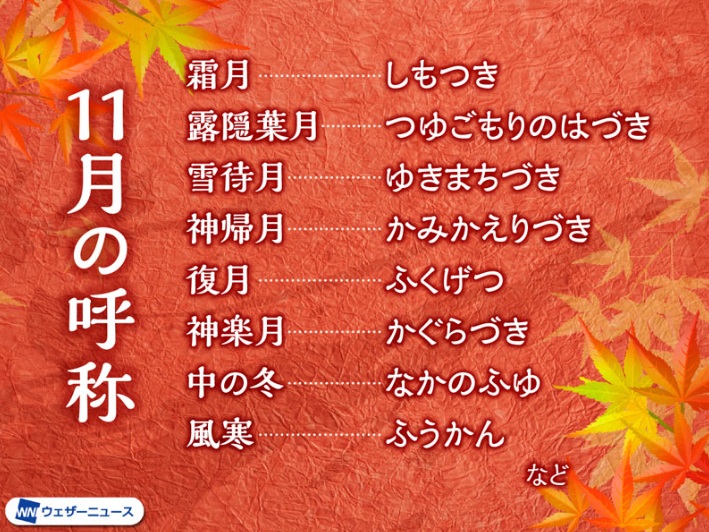

そんな11月の代表的な和風月名は、「霜月(しもつき)」です。

なぜ「霜月」と呼ぶのか?

旧暦11月は、現在の12月頃。

全国的に霜が降りる頃だったのでしょう。

そこから、「霜月」という名前がつきました。

「霜降月(しもふりづき)」という異称もあります

霜月のほかにも、11月の異称はたくさんあります。その一部を紹介しましょう。

【露隠葉月】(つゆごもりのはづき)

葉から露がかくれてしまう月という意味です。

露は、空気中の水蒸気が冷やされて水に変わり、水滴となって葉などに付着したもの。

さらに冷え込みが厳しくなると、凍って霜になります。

つまり、実際には露が隠れたのではなく、霜になったというわけです。

でも「霜月」というよりも、優雅な響きがしませんか。

【雪待月】(ゆきまちづき)

旧暦11月は、霜だけでなく、雪も降る頃です。そこで、「雪待月」「雪見月」という異称も生まれました。

「雪待月」という名前からは、雪を心待ちにしていたことがうかがえます。

雪は豊作のしるしともいわれ、縁起がいいものとされてきました。

そんな雪の日には、雪見の宴も催されました。

【神帰月】(かみかえりづき・しんきづき)

10月の代表的な和風月名は、「神無月(かんなづき)」でした。

全国の神々が、出雲大社に集結するため、他の地方には神がいなくなる月という意味です。

それと呼応して、11月は「神帰月」ともいいます。神々がそれぞれの地方に戻ってくる月というわけです。

また、「神来月(かみきづき)」ともいいました。

【復月】(ふくげつ)

旧暦では、11月に二十四節気の「冬至(とうじ)」が来ることになっていました。

冬至は1年で最も昼の時間が短い日。翌日からは、少しずつ日が延びていきます。

そこで、冬至の日に陰が極まって再び陽が増していくと考え、冬至を「一陽来復」と呼びました。

一陽来復の「復」をとって、旧暦11月のことを「復月」ともいいます。

【神楽月】(かぐらづき)

「神楽(かぐら)」は、神前で演奏する舞楽のことです。

語源は、神が降りてくる場所をさす「神座(かみくら)」が変化したといわれます。

旧暦11月は、太陽が最も衰えると考えられた冬至の月。

神を呼び、元気づけようと思ったのでしょうか、盛んに神楽が催されました。

そこから「神楽月」とも呼ばれるようになりました。

【中の冬】(なかのふゆ)

旧暦では、10月から12月までが冬ですから、11月は仲冬となります。

この仲冬を読み下した言い方が「中の冬」です。そのまま、旧暦11月の異称としても使われました。

「冬至、冬中(ふゆなか)、冬はじめ」ということわざが示す通り、冬の中頃ではあるけれど、本格的な冬の始まりはこの頃からです。

【風寒】(ふうかん)

「風寒」は、風と寒さをあらわす言葉です。また、風が吹いて寒いことも、こういいました。

旧暦11月は、寒さが厳しくなり、風の冷たさも身にしみて感じる頃。そこで、旧暦11月の異称としても使われるようになったようです。

ほかに、ぞくぞくとする寒気のことも風寒といいます。

現代の11月は、特に朝晩の冷え込みが厳しくなる時期です。本格的な寒さはまだ先かもしれませんが、油断せず、あたたかくしてお過ごしください。

出典:ウェザーニュース